点击蓝字 关注我们

南北 “食” 光:舌尖上的年味儿

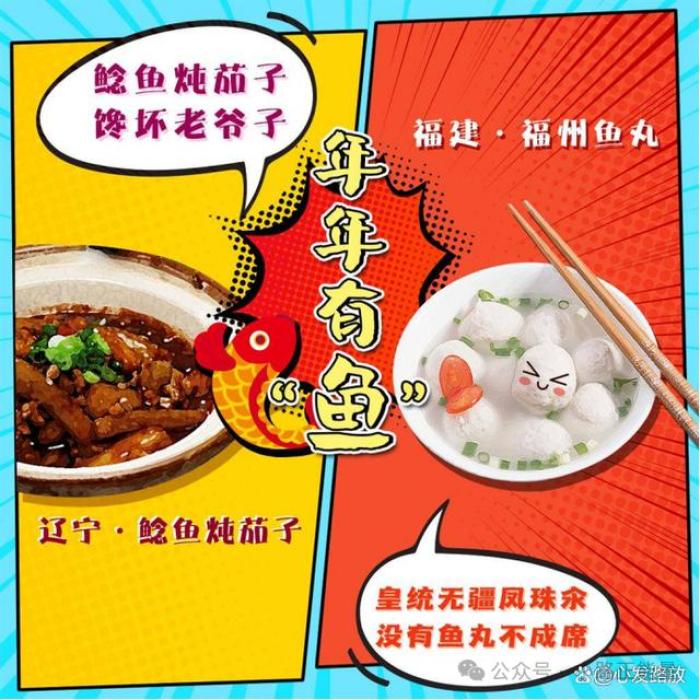

“民以食为天”,南京安神殡葬4000253450美食是春节期间不可或缺的节庆符号,在这盛大的节日里,南北方因地域、文化、气候等多方面的差异,形成了各具特色的过年饮食习俗。

北方的年夜饭桌上,饺子无疑是不可或缺的主角。饺子形似元宝,寓意着 “招财进宝”,同时也有团圆美满的寓意。家人们围坐在一起,一边包饺子一边聊天,欢声笑语中传递着家的温暖。饺子的馅料也是丰富多样,有猪肉白菜、韭菜鸡蛋、三鲜等各种口味,满足了不同人的口味需求。北方还有在特定时刻吃饺子的习俗,比如除夕夜子时(晚上 11 点到凌晨 1 点)吃饺子,取中文谐音 “更岁交子”、辞旧迎新之意;大年初一早上吃饺子,则寓意着新的一年交好运。

而在南方,汤圆和年糕则更受青睐。汤圆象征着团圆和美满,是用糯米制成的外皮包裹着各种馅料,如芝麻、豆沙等。在春节期间,南方人常常吃一碗热腾腾的汤圆,寓意着一家人团团圆圆、和和美美。而年糕则寓意着 “年年高升”,是用糯米或米粉制成的,口感软糯香甜,也是南方人过年时必吃的美食。

除此之外,各地还有许多特色食物。福建人初一早上吃面条,寓意着长寿;河南人吃饺子煮面,有着 “捞财” 的美好期许;湖北人、湖南人春节第一餐要吃鸡蛋,意味着 “实实在在、吉祥如意”。这些各具特色的饮食习俗,虽然吃法不同,但都承载着人们对新的一年平安、吉祥、幸福的期盼。

二十三到大年三十:忙年的脚步

腊月二十三,北方大部分地区迎来小年,“二十三,糖瓜粘”,祭灶是这一天的重要活动。民间传说,每年腊月二十三,灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶,人们在灶王像前供放糖瓜、灶糖等贡品,既有请灶王多美言之意,又有以糖粘上灶王嘴,不让其多说过失之心。糖瓜以麦芽糖为主料,掺黄米熬制,形如甜瓜或北瓜,中心空、皮厚不及五分,冬季置于屋外,凝固坚实,内有微小气泡,吃起来凉凉的,脆甜香酥。南方部分地区小年则是腊月二十四,同样有祭灶习俗,不过形式和供品稍有差异。

过了小年,年味愈发浓郁。“二十四,扫房子”,北方称 “扫房”,南方叫 “掸尘”,这是全民大扫除的日子,人们清洗器具、拆洗被褥窗帘、洒扫庭院、掸拂尘垢蛛网、疏浚沟渠,把家里家外收拾得一尘不染,寓意除旧布新,扫除 “穷运”“晦气”。

“二十五,做豆腐”,豆腐谐音 “都福”,旧俗认为灶神上天后,天帝玉皇于农历十二月二十五日亲自下界,查察人间善恶,并定来年祸福,所以家家祭之以祈福,有的地方还会炸丸子、炸豆腐。

“二十六,炖年肉”,在农耕社会,经济不发达,人们只有年节时才能吃到肉,这一天,自家养猪的便杀猪,没养猪的就去集市割肉,筹备过年的肉食。

“二十七,宰公鸡”,传闻鸡是天上的酉官,是人间报时的吉神,宰杀公鸡是为让其回天庭休息,向玉皇大帝汇报这家是否勤劳,能否在除夕夜给家人报吉祥,且 “公鸡” 与 “大吉” 谐音,有大吉大利之意。这天人们还要上街赶集,采购鞭炮、春联、香烛、牛羊肉等年货,集市热闹非凡。

“二十八,把面发”,过去没有方便的发酵粉,普通面提前做好易坏,发面不爱坏,且旧俗认为初一到初五不能动火蒸馒头,所以二十八这天人们发面,准备正月初一到初五的主食。有的地方还有 “二十八,贴花花” 的习俗,即张贴年画、春联、窗花等,为家中增添喜庆氛围。

“二十九,蒸馒头”,过年蒸的馒头多姿多彩,鱼形寓意吉祥,桃形寓意长寿,苹果形寓意平安如意,鲶鱼馒头寓意 “年年有余”,元宝馒头寓意招财进宝,馒头上点缀红枣寓意五谷丰登,刺猬、龙等形状的馒头寓意粮食有剩余、日子步步高升,馒头上点红则意味着红红火火。北方还有二十九上坟请祖上大供的习俗,表达对祖先的缅怀与感恩。

大年三十,又称 “除夕”,是一年中最重要的日子之一。这一天,人们贴春联、挂年画、贴福字,大门、房门、厨房、仓房,处处见红,喜庆洋洋;阖家团聚,吃年夜饭,桌上必有鸡(寓意有计)、鱼(寓年年有余)等吉利菜肴;守岁,从吃年夜饭开始,一家人围坐,灯火通宵不灭,熬夜迎接农历新年,既有对旧岁的惜别,又有对新年的期盼;零点钟声敲响,鞭炮齐鸣,烟花绽放,驱走邪祟,迎接新春。压岁钱也在年夜饭后登场,长辈将事先准备好的压岁钱分给晚辈,寓意 “压岁祈福”,饱含对少儿成长的美好祝福。

除旧布新:打扫与装饰的新年仪式

“腊月二十四,掸尘扫房子”,这一习俗由来已久,南北皆然。扫尘,北方称 “扫房”,南方叫 “掸尘”,人们在这一天会进行全面的年终大扫除,清洗器具、拆洗被褥窗帘、洒扫庭院、掸拂尘垢蛛网、疏浚沟渠,将家中里里外外打扫得干干净净,以崭新的面貌迎接新年。其寓意深刻,因 “尘” 与 “陈” 谐音,新春扫尘有 “除陈布新” 的涵义,象征着把一切 “穷运”“晦气” 统统扫出门,寄托着人们破旧立新、辞旧迎新的美好愿望。

贴春联、挂年画、贴福字等装饰活动,也是春节不可或缺的环节。春联,起源于桃符,以对仗工整、简洁精巧的文字描绘美好形象,抒发美好愿望,是春节期间最重要的传统装饰之一。各地春联的张贴方式和内容略有不同,一般用红纸书写,寓意吉祥、辟邪。年画则种类繁多,题材广泛,有神像画、故事画、风俗画等,张贴在宅院大门、堂屋、卧室等不同位置,为家居增添喜庆祥和的氛围,如山东潍坊杨家埠年画,就有门画、炕头画、窗顶、窗旁、条屏等多种形式,满足不同空间装饰需求。福字更是春节的标志性符号,人们常将其倒贴,寓意 “福到了”,不过大门上的福字通常要正着贴,有 “迎福”“纳福” 之意。天津等地还有贴吊钱儿的习俗,吊钱儿是一种刻有吉祥语的剪纸,挂于门楣或贴在门上,寓意幸福吉祥、家道兴旺。

团圆守岁:除夕夜的温馨时刻

除夕夜,是一年中最温馨、最具仪式感的时刻。当夜幕降临,华灯初上,千家万户都弥漫着年夜饭的香气。一家人围坐在摆满丰盛菜肴的餐桌前,欢声笑语,举杯共饮,分享着过去一年的喜怒哀乐,这一刻,所有的疲惫都烟消云散,只剩下浓浓的亲情与温馨。

守岁,这一古老习俗由来已久,最早可追溯至西晋。在旧年的最后一天夜里,人们点起蜡烛或油灯,通宵不寐,熬夜迎接新一年的到来。既有对逝去岁月的惜别留恋之情,又饱含着对新年的美好期盼。一家人围炉夜谈,孩子们嬉笑玩耍,长辈们讲述着过去的故事,温馨的氛围弥漫在屋内每一个角落。

随着时代的发展,现代守岁融入了新元素。看春晚成为许多家庭除夕夜必不可少的节目,精彩纷呈的歌舞、小品、相声等节目,为守岁增添了别样的乐趣,一家人围坐在电视机前,边看节目边聊天,其乐融融。零点钟声敲响之际,鞭炮齐鸣,烟花绚烂绽放,瞬间点亮夜空,将除夕夜的氛围推向高潮。人们欢呼着、祝福着,迎接新年的到来,祈愿新的一年幸福安康、万事如意。

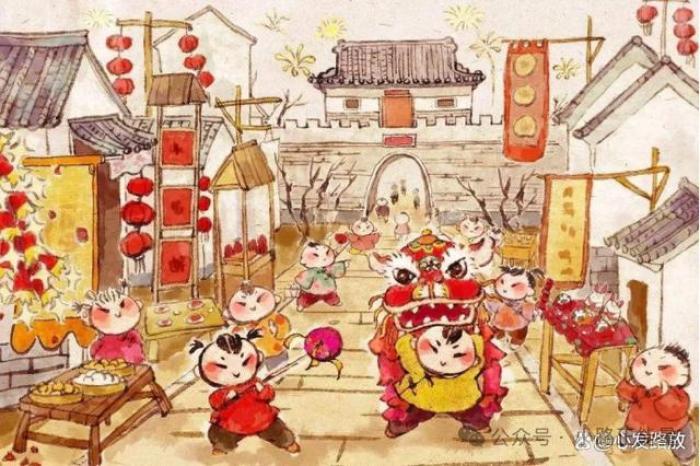

初一到初五:新春的传统庆典

初一,是新年的开始,各地都有独特的拜年习俗。在北方,人们天不亮就起床,穿上新衣,晚辈先向长辈拜年,长辈则会给晚辈压岁钱,寓意着驱邪避灾、保佑晚辈新的一年平平安安。随后,一家人围坐在一起吃饺子,开启新年的第一餐。而在南方,人们多会早起去寺庙烧香祈福,祈求新的一年风调雨顺、家人平安。广东等地还有 “派利是” 的习俗,长辈给晚辈、已婚者给未婚者发红包,红包金额不论多少,都饱含着浓浓的祝福。

初二,是出嫁女儿回娘家的日子,俗称 “迎婿日”。北方的女儿女婿回娘家,常常带上一些家乡的特产或父母爱吃的点心,娘家则会准备丰盛的饭菜招待。在这一天,北方还有吃面的习俗,寓意着新的一年顺顺利利。南方的回娘家习俗同样热闹,女儿女婿不仅要带上丰厚的礼品,有些地方还会带上连根带叶的甘蔗,寓意着生活节节高。一家人围坐在一起吃开年饭,饭桌上少不了寓意吉祥的菜肴,如广东的发菜蚝豉(谐音 “发财好市”)、生菜(寓意 “生财”)等。

初三,在传统习俗中是 “老鼠嫁女” 的日子。这一天,人们通常早睡迟起,以免惊扰老鼠嫁女。北方有些地区会在角落里撒上一些粮食,寓意着与老鼠共享丰收,祈求来年庄稼不受鼠害。南方部分地区则会在这一天打扫卫生,将垃圾集中堆放,等到初四再倒掉,象征着把 “穷气” 扫出门。

初四,是恭迎灶王爷回民间的日子。北方人家会在厨房摆上供品,如糖瓜、糕点等,寓意着用甜食粘住灶王爷的嘴,让他上天言好事,回宫降吉祥。南方则会焚香点烛,虔诚地迎接灶王爷归来,保佑家中灶火旺盛,衣食无忧。同时,初四也是商家接五路财神的日子,人们准备牲礼果蔬、放鞭炮、焚香烧金纸,祈求新的一年财源广进。

初五,俗称 “破五”,意味着过年期间的诸多禁忌在这一天可以破除。北方有吃饺子的习俗,俗称 “捏小人嘴”,人们包饺子时会特意捏紧饺子边,寓意着规避谗言,新的一年顺顺利利。南方则会在初五这天祭财神,商家开门营业,大放鞭炮,迎接财神进门,希望新的一年生意兴隆、财源滚滚。在一些沿海地区,还有出海祭海神的习俗,祈求渔民出海平安、满载而归。

多彩民俗:少数民族的别样新年

在中国这个多民族大家庭里,少数民族的春节习俗各具特色,为传统佳节增添了绚丽多彩的民族风情。

藏族同胞按照藏历过新年,藏历与汉族农历相近,通常在农历春节过后不久来临。藏历十二月二十九晚上,一家人围坐在一起吃 “古突”,即面疙瘩,“古” 意为 “九”,代表九种食材,有些 “古突” 里包有盐巴、羊毛、辣椒、木炭等,吃到不同馅料有着不同寓意,引发全家人欢声笑语。除夕,家家户户会在桌上垒起 “卡赛”(炸油果子),摆放切玛盒,还有青稞苗、面捏绵羊头、糖果、酥油茶、青稞酒等。初一清晨,妇女们早早前往河边或井旁背 “吉祥水”,象征全家吉祥、健康长寿,随后一家人按辈排位坐定,长辈端来切玛盒,每人抓几粒向天空抛去祭天敬神,互道祝福。初二起,人们相互走访、拜年、请客,互道 “罗萨啦扎西德勒”(新年好吉祥如意),男主人手捧切玛盒迎接客人,女主人提铜壶敬酒,去做客时还有 “三口一杯” 的饮酒习俗。初三,一家人盛装登上屋顶,换上五彩风马旗,煨燃桑柏枝,向空中抛撒糌粑,欢呼庆祝,在房顶上吃肉、喝酒、唱歌跳舞。

蒙古族将农历正月称为 “白月”,把过年称为 “白节”。自元朝起,蒙古族使用中原历算法,白节与汉族春节节期相合。从农历腊月二十三开始准备过年,扫除、沐浴、布置蒙古包,人着新装,马佩红缨和新鞍,还要把放有哈达的整只牛、羊献给至亲厚友。初一凌晨,先向长者敬辞岁酒,再向同辈敬酒,恭贺新年吉祥如意,晚辈给长辈拜年一定要在上午。除夕要吃 “手把肉”,以示合家团圆,还会围坐吃饺子,俗称 “黄馍馍” 或 “扁食”,耍 “嘎拉卡”(下棋),听艺人说书,通宵不眠。大年初一,全家人穿上节日服装叩贺新年,晚辈叩头,平辈请安,装烟、敬酒、献哈达,长者祝福晚辈,随后家族亲友间互相拜年,牧民先祭敖包,再家庭内部拜年,拜年时晚辈衣帽端正,手捧哈达。

彝族的新年称作 “库史”,是集祭祀祖先、游艺竞技、餐饮娱乐、服饰制度等诸多民俗事项为一体的祭祀和庆贺性民俗节日,通常在每年的 11 月 20 日左右择吉日举行。过年第一天叫 “库斯”,村里依照传统在早晨听到鸡鸣后开始宰杀年猪,年猪的胆、胰、尿包用来占卜,预示主人家的吉凶。男子们负责杀猪切肉,女性则负责制作香肠,并在当天将鲜肉和香肠挂在火塘上方烧烤,以展示主人家的年猪肥美。孩子们开始拜年,将所得的压岁钱当作零花钱玩耍。第二天 “朵博”,人们进行各种娱乐活动,如摔跤、赛马、荡秋千、打磨秋、玩顺风耳、打毛蛋、弹月琴、唱歌跳舞等。第三天 “阿普机”,是祖先回去的日子,清晨人们将祭祀用的饭菜加热,煮些猪肠青菜,端到祭坛上向祖先表达感恩之情,娱乐活动仍在继续,下午妇女们拜年,男子们在家接待拜年队伍。在春节期间,彝族村寨还会集会跳 “阿细跳月”,有些村寨年初一取水做饭都由男子承担,让妇女休息,以慰问她们一年的劳累。

传承年味:习俗背后的文化意义

过年习俗不仅仅是一些仪式和活动,更是承载着中华民族深厚文化内涵的重要载体。团圆,是春节永恒的主题,无论身在何处,人们都会想尽办法在除夕夜与家人团聚,共享天伦之乐,这体现了中国人对家庭观念的重视,以及对亲情的眷恋与守护。年夜饭桌上的每一道菜,都蕴含着对美好生活的期盼,饺子、汤圆、年糕等美食,不仅满足了味蕾,更传递着团圆、幸福、高升等美好寓意。

感恩也是春节文化的重要组成部分。春节期间,人们祭祖、拜神,表达对祖先和神灵的感激之情,感恩他们赐予的生命、护佑家族平安、带来丰收与好运。这种感恩之心,是中华民族传统美德的延续,让人们铭记根源,敬畏先辈,传承家族精神。

祈福则贯穿于整个春节。从贴春联、挂年画、贴福字,到放鞭炮、迎财神,每一个习俗都寄托着人们对新的一年的美好愿望,希望在新的一年里,身体健康、事业顺利、家庭美满、财源广进。这些习俗承载着人们对未来的憧憬,给予人们前行的信心与力量。

过年习俗还是中华民族凝聚力的象征。在同一时间,无论大江南北,人们都遵循着相似的习俗,举行着相同的庆典,这种全民参与的共同行为,强化了民族认同感和归属感,让中华民族的精神纽带更加紧密。这些习俗代代相传,承载着中华民族的历史记忆、文化基因和精神血脉,是中华民族传统文化的瑰宝,值得我们倍加珍视与传承。

记得点赞关注!

原标题:《探寻华夏大地的年味宝藏:各地过年习俗大赏》